www.taz.de

Von W�lfen und Rehen

Dekorativ, visuell einpr�gsam, auf den sinnlichen Zuspruch des Betrachters zielend und mit Hang zu privaten Mythologien im Miniaturformat: Ab heute ist die vierte Berlin Biennale zu sehen

VON HARALD FRICKE

Necrosodomy? Nie geh�rt. Und wer soll die Saat von Azagthoth sein? Keine Ahnung. Ansonsten viele W�rter f�r faulendes Fleisch, aber auch interessant klingende T�tungstechniken wie "pneumatic slaughter". Steven Shearer stammt aus New Westminster, einem kanadischen Provinznest, gleich hinter der US-Grenze, in British Columbia. Seit Jahren besch�ftigt er sich mit der Sprache des Death Metal. Jetzt hat Shearer das satanische Geheimwissen f�r eine breite �ffentlichkeit sichtbar gemacht: Auf einer 500 Quadratmeter gro�en Brandmauer an der Oranienstra�e kann man sein "Poem" aus lauter Slogans lesen, die in Songtexten oder auf Homepages und in Chatforen der dazugeh�rigen Szene zirkulieren. Der b�se Rock-Underground erhebt sich, seine Botschaft lautet: "blasphemy made flesh", in wei�en Lettern auf schwarzem Grund geschrieben. Willkommen zur 4. Berlin Biennale.

W�tend sein, provozieren wollen, den Betrachter mit wuchtigen Statements irritieren. Ein guter Anfang f�r eine Ausstellung, die sich auf 13 Orte entlang der Auguststra�e in Berlin-Mitte verteilt. Eineinhalb Jahre haben Massimiliano Gioni, Ali Subotnick und Maurizio Cattelan als kuratorisches Team daran gearbeitet, dass sich 84 K�nstler und K�nstlerinnen - viele von ihnen wurden in den sp�ten Siebzigerjahren geboren - auf dem Areal austoben d�rfen, das vor f�nf Jahren noch als Hot Spot der Gentrifizierung galt.

Mittlerweile ist es hier still geworden, die Auguststra�e ruht unter einer K�seglocke der Musealisierung. Deshalb fanden schon Monate im Voraus einige situationistische Aktionen statt, die f�r die heute er�ffnende Biennale Werbung waren. Mit "Checkpoint Charley" kam ein 700 Seiten dicker Reader als Who-is-who-Liste der Berliner Kunstwelt heraus, und im Stil von Guerilla-Marketing wurde kurzerhand eine Filiale der Gagosian Gallery gegr�ndet, wobei Larry Gagosian immerhin der gr��te Kunsthandelsmulti der USA ist. An dieser Umtriebigkeit merkte man schnell, dass die Ausstellungsmacher Gioni und Subotnick das Spiel mit Aufmerksamkeitsstrategien beherrschen, Maurizio Cattelan war als ausgebildeter K�nstler in begleitenden Interviews f�r den Quatschfaktor zust�ndig.

Den Rest erledigten die drei New Yorker Coolhunter nebenher, mit Geduld und Routine. Sie haben Genehmigungen vom Stra�enamt eingeholt, um einen Baucontainer aufzustellen, in dem der in Rotterdam lebende Erik van Lieshout sein Video zeigen kann, das als Tagebuch auf einer Radtour nach Rostock entstanden ist - atmosph�risch wackelnde Digicam-Bilder, abendliche Haschgelage und zeternde Ostdeutsche inklusive. Sie haben mit Anwohnern die Nutzung mehrerer Privatwohnungen ausgehandelt, sie haben einen Saal im Ballhaus Mitte gemietet, in dem ein P�rchen sich nach Vorgaben des Konzeptk�nstlers Timo Sehgal performativ auf dem Boden w�lzt und k�sst, sieben Stunden t�glich, dann ist Ende der Liebesschicht. Sie haben den "F�rderverein Alter Berliner Garnisonsfriedhof e. V." �berzeugen k�nnen, dass auf der 280 Jahre alten Ruhest�tte Susan Philipsz in einer Soundinstallation �ber den Gr�bern depressive Radiohead-Hits singt.

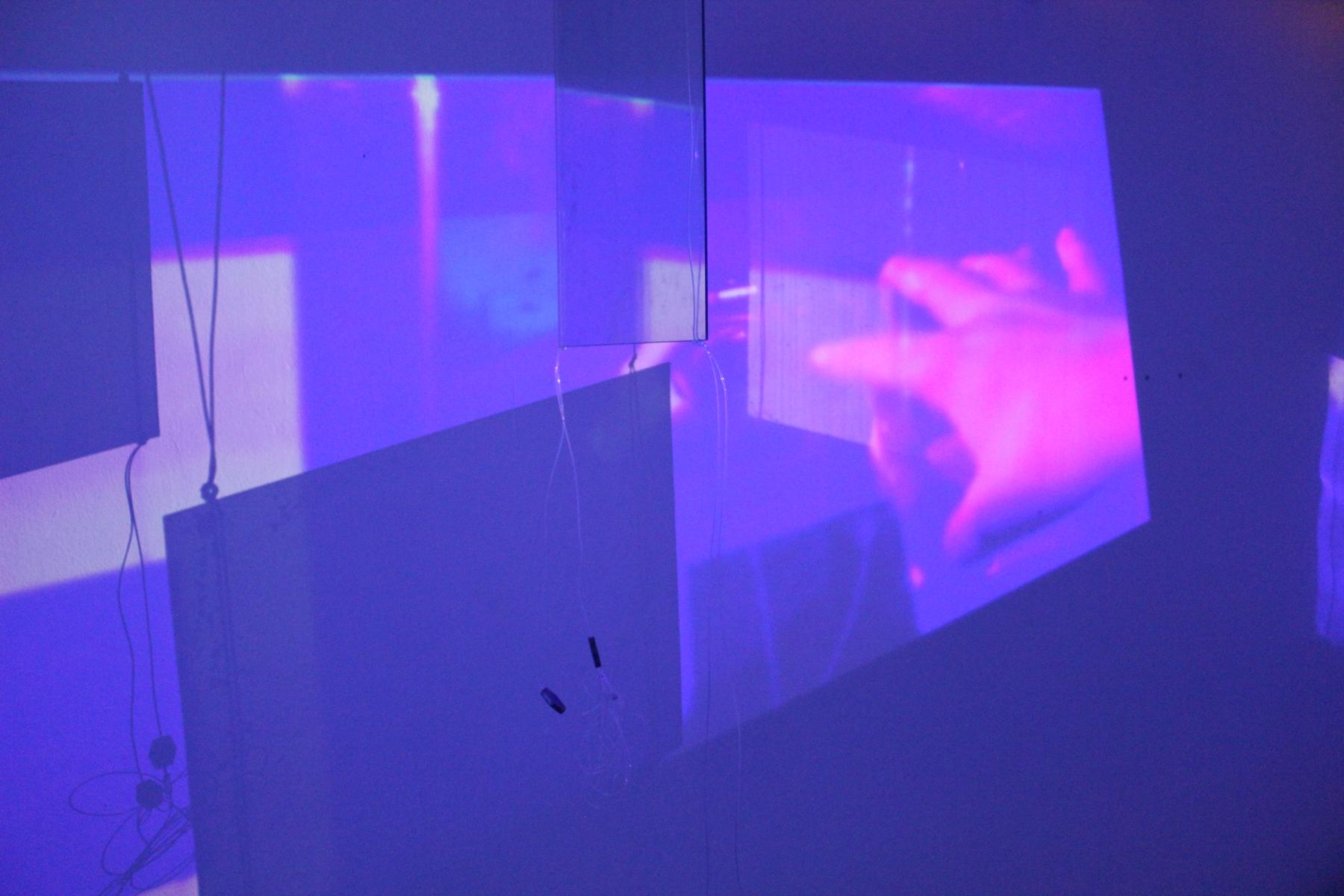

Schon weil von diesem z�hen Ringen um Auflagen und Bewilligungen nichts zu merken ist, weil vom Kellergew�lbe bis zum vermoderten Pferdestall jeder Videobeamer funktioniert und jede H�ngung stimmt, kann man nur sagen: toll gemacht, Danke sch�n. Aber reicht organisatorische Cleverness f�r eine Ausstellung, die hauptst�dtischer "Leuchtturm" sein will, wie es der Kulturstaatsminister anerkennend in seinem Vorwort zum Katalog nennt? Es gab gen�gend Geld von der Bundeskulturstiftung und dem Hauptsponsor BMW; es gab mit den Kunst-Werken eine Institution, die unter ihrem fr�heren Direktor Klaus Biesenbach bereits drei Biennalen mit weniger Budget gestemmt hat; und es gab reichlich Unterst�tzung durch internationale und hiesige Galerien, dazu Sammler und Museen, die Leihgaben wie Bruce Naumans raffinierte Plexiglas-/Video-Installation "Rats and Bats" (1988) oder Paul Mc Carthys? mechanisch mit den W�nden klappernden "Bang-Bang Room" aus dem Jahr 1992 m�glich gemacht haben.

Ein gemeinsamer Nenner, ein Thema oder gar Programm ist jedoch nirgends zu erkennen. "Von M�usen und Menschen", so der Untertitel nach einer Erz�hlung von John Steinbeck, ist vor allem Ornament. Ein "Monster mit vielen Gesichtern" (Gioni), das durch die zahllosen R�ume und Apartments m�andert. Visuell einpr�gsam, oft dekorativ und mit einem Hang zu privaten Mythologien im Miniaturformat. Nicht von Ungef�hr hat Kai Althoff als ein Meister erratischer Bild- und Objektassemblagen gemeinsam mit Lutz Braun eine Plattenbauwohnung komplett in einen Schauerm�rchenkosmos umgemodelt, der von l�ssig platzierten Pornoheften �ber Basteleien in Ton und balinesische Scherenschnittzitate bis zum kinderladentauglichen Farbgematsche an den Fenstern reicht. Die Welt als Wille und Happening, irgendwo l�uft auch noch ein Fernseher, auf dem Althoff bei einem h�bsch choreografierten Ausdruckstanz zu sehen ist.

Geschickt �berlagern sich bei Althoff/Braun kunsthistorische Verweise, wuchern f�r erledigt gehaltene Ismen und Attit�den wie Schimmel einer fernen Vergangenheit. Zugleich ist es radikale Verweigerung, die von der Hermetik profitiert: In meinem Chaos bin ich Kapit�n. Der Besucher muss derweil Schlange stehen, Zutritt ist nur jeweils drei Personen erlaubt, das f�rdert die Exklusivit�t und verst�rkt den Erlebnischarakter. Tats�chlich kommt man von s��lichen Vanillenebeln und dem Gestank von vergorenem Schnaps benommen zur�ck auf die Stra�e.

Vielleicht ist diese Tauchfahrt in die Eingeweide der Esoterik exemplarisch f�r die 4. Berlin Biennale. Lange schon war eine Ausstellung nicht mehr derma�en auf Effekte aus, wurde das Publikum von obsessiven Phantasmagorien so sehr in Beschlag genommen. Nachdem die letzte documenta die Politikf�higkeit zeitgen�ssischer Kunst beweisen sollte und die von Ute Meta Bauer 2004 geleitete 3. Berlin Biennale als Themenpark zur Stadtsoziologie angelegt war, haben sich Gioni, Subotnick und Cattelan vom Primat der Theorie verabschiedet. "Es ist an der Zeit, den R�ckzug anzutreten und sich im Inneren zu verstecken", lautet ihre Devise, wof�r der belgische Maler Michael Borremans mit �berdimensionalen H�usern und merkw�rdig aus dem Ma�stab gerutschtem Personal die passende Allegorie liefert. Denn auch das Innen erkennt man nur an der Unruhe, den Spannungen und Verformungen, die sich auf der Oberfl�che abzeichnen.

Kunst, die dagegen soziale Handlungsr�ume aufzeigt oder nach gesellschaftlichen Kontexten fragt, das war gestern. Statt dessen besinnt man sich aufs Kerngesch�ft, das Zauberwort hei�t: Imagination. Wozu �berbau? Was z�hlt, ist das Auge und der sinnliche Zuspruch des Betrachters. Entsprechend geschmackvoll wechseln sich Fotos, Zeichnungen, feingliedrige Skulpturen und hin und wieder Videos ab. �berall wird viel in der eigenen Biografie geforstet, werden Kindheitstraumata in pathetischen B�hnensettings abgearbeitet, in krause Erinnerungscollagen transformiert oder als niedliche, gerne auch ein bisschen obsz�ne Pornoplots und Knetgummianimationen inszeniert. Bei Nathalie Djurberg leckt ein Trickfilmtiger einen M�dchenhintern zur Drehorgelmusik, bei Thomas Zipp wird der Reaktorunfall von Tschernobyl mit d�ster gemalten Fratzen wiederaufbereitet, die er auf einem zur Wandtapete vergr��erten Originalfoto vom Ungl�cksort drapiert hat.

Keine Frage, das Timing stimmt. 20 Jahre nach der Katastrophe wirkt Zipps Arrangement wie eine surrealistische Mahnwache. Doch vor einer konsequenten Auseinandersetzung mit den politischen, wenn nicht �konomischen Zusammenh�ngen in Sachen Atomkraft schreckt das Ensemble zur�ck. Nichts soll eindeutig sein, zur Not bleibt das Dargestellte eben exotisch und fremd.

Das gilt �berhaupt f�r viele Arbeiten, die neben Zipps Rauminstallation in der ehemaligen j�dischen M�dchenschule pr�sentiert werden. Offenbar war ein gewisser historischer Grusel von den Kuratoren durchaus erw�nscht: Wo bis zur Schlie�ung 1942 durch die Nazis noch Kinder der j�dischen Gemeinde unterrichtet wurden und in der DDR die Bertolt-Brecht-Schule untergebracht war, hat Robert Kusmirowski den Nachbau eines Viehwaggons auf original polnischen Bahnschienen aufgebockt.

Das Problem liegt nicht im Triumph des perfekt simulierten Schreckens. Der Biennale geht es in einem seltsam naiven Hunger nach Authentizit�t um das echte, wahre, unhintergehbar gelebte Leben. "Man wird geboren, man lebt, und dann stirbt man", dieser in seiner Schlichtheit verf�hrerische Satz der Kuratoren wird von den Exponaten unendlich oft variiert. Alles f�gt sich zur Illustration dieser doch banalen Erkenntnis: Im Erdgeschoss der Kunst-Werke kann man auf Dokumentarfotos von Corey Mc Corkle? zusehen, wie seiner Frau bei der Geburt das Baby brutal aus dem Unterleib gezogen wird, w�hrend zwei Stockwerke h�her auf Benjamin Cottans winzigen Zeichnungen die Gesichter von verstorbenen K�nstlern wie Gespenster aus dem Jenseits erscheinen. Ob rauer Alltag oder zart gewobene Poesie: St�ndig schlie�t sich der Kreis, werden selbst verspielte Low-Budget-Fiktionen mit beinhart existenzialistischer Horrorshow abgeglichen, bis sich die Ausdrucksmittel gegenseitig aufheben.

Manchmal gelingt die Balance, ein Knistern im Zustand der Schwebe. Etwa in dem zweist�ndigem Video "Deeparture", f�r das der 1977 in Rum�nien geborene Mircea Cantor einen Wolf und ein Reh in einem leeren wei�en Raum gefilmt hat. Die Tiere sind extrem nerv�s: Liegt es an ihrer Witterung? Versagen die Triebe? Oder haben sie wom�glich beide Angst vor der Kamera? Der Film verwirrt das Verh�ltnis von W�lfen und Rehen, indem er es zur Darstellung bringt. Das ist ein Hieb gegen die vermeintliche Naturgegebenheit des Sichtbaren, der auf dieser Biennale mit ihrer kunterbunten Puppenstuben-, Schmodder- und Spukhausromantik und dem vielen Bilderspeck, mit dem man eher Menschen als M�use f�ngt, noch lange nachhallt.

URL: http://www.fr-aktuell.de/ressorts/kultur_und_medien/feuilleton/?cnt=833268

Auguststra�ens Aura

Die 4. Berlin-Biennale schl�ngelt sich von Ort zu Ort durch den Stadtteil Mitte und schreibt dabei einen �u�erst charmanten Kunst-Roman

VON ELKE BUHR

Auf der Stra�e vor dem abweisenden dunkelroten Klinkergeb�ude mit der Adresse Auguststra�e 11-13 hatte man es schon laut knallen geh�rt. Hinter der mit Graffiti und Plakaten bedeckten T�r in Berlin-Mitte �ffnet sich eine Eingangshalle, bunte Wandmosaike und abbl�tternde Deckenfarbe f�gen sich zu verblichener Eleganz. Der Gang links herum f�hrt in einen gro�en, quadratischen Raum, in dem man Angst und abgestandenen Schwei� zu wittern meint: Es ist eine alte Turnhalle. Als Ursprung des L�rms offenbart sich darin eine Art Zimmer aus Sperrholz, das, angetrieben durch kleine Motoren, aggressiv seine W�nde ausschwenkt, so dass die T�ren knallen.

Suggestiver ist der "Bang-Bang Room" von Paul Mc Carthy? (1992) wohl selten platziert worden. Man kann gar nicht anders, als bei den knallenden T�ren an die Geister derer zu denken, die einst hier ihre Turn�bungen machten: M�dchen mit Bubik�pfen und wei�en Kragen �ber'm Kleid, die in den Drei�iger Jahren in diese j�dische M�dchenschule von Berlin-Mitte gingen, und von denen viele in den Gaskammern der Nazis starben.

Uralter Kreidestaub

Die Schule war 1928 als letzter Neubau der j�dischen Gemeinde Berlins vor der Machtergreifung der Nationalsozialsozialisten gebaut und 1942 von den Nazis geschlossen worden. Zur Zeit der DDR zog die "Polytechnische Oberschule Bertolt Brecht" hier ein, der vor zehn Jahren sinkende Sch�lerzahlen ein Ende machten. Seitdem stand das denkmalgesch�tzte Geb�ude, das wieder der j�dischen Gemeinde geh�rt, leer - bis die Kuratoren der 4. Berlin-Biennale Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni und Ali Subotnik es aus seinem Schlaf erweckten. Mitsamt br�ckelndem Putz, DDR-Tapete, Graffiti und Jahrzehnte altem Kreidestaub haben die drei es zu einem zentralen Ort f�r ihre Ausstellung gemacht, und gleichzeitig zu deren gro�artigstem Exponat; eine Art gro�es Ready-Made, das mit seiner Aura die in ihm platzierten Objekte selbst dann aufzuladen vermag, wenn sie selbst einmal mit Erz�hlungen geizen.

Narration ist alles bei dieser Biennale. Den Titel Von M�usen und Menschen haben das Kuratoren von John Steinbeck entliehen; ihre Ausstellung funktioniert gleichsam als ein Roman, der von nichts weniger erz�hlen soll als vom Leben und vom Tod. Der Schauplatz der Story sollte explizit Berlin sein; das hatte nicht nur die Bundeskulturstiftung gefordert, die der Berlin-Biennale jetzt endlich finanzielle Planungssicherheit f�r diese und die n�chste Ausgabe erm�glicht hat, darum hatte sich auch das italienisch-amerikanische Macherteam bem�ht, das sonst meist von New York aus arbeitet. Mit den staunenden Augen der Touristen haben sie sich 18 Monate lang durch die Berliner Kunstszene gew�hlt und dort das gefunden, was seit den neunziger Jahren den Mythos des Nach-Wende-Berlin ausmacht: unz�hlige kleine K�nstlerinitiativen, die sich in den Ritzen dieser Stadt im Umbau einnisten, R�ume umnutzen und deren verwickelter Geschichte neue Kapitel hinzuf�gen.

So haben Cattelan, Gioni und Subotnik sich kurzerhand auch einen Raum gemietet, ihm einen geklauten Namen gegeben - Gagosian Gallery - und dort schon seit dem vergangenen Jahr Ausstellungen veranstaltet. Und �hnlich wie der junge Klaus Biesenbach die erste legend�re Ausstellung der in Gr�ndung befindlichen privaten Initiative Kunst-Werke 1992 in 37 leer stehenden Wohnungen in der Auguststra�e veranstaltete, so machten auch sie sich f�r ihre Schau auf die Suche nach Privatwohnungen und anderen auratischen Orten.

Kunstparcours

An 12 Orten entlang der Auguststra�e in Berlin-Mitte pr�sentiert sich die Berlin-Biennale 2006. Neben dem Ausstellungshaus "Kunst Werke?" bespielt das Kuratorenteam Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni und Ali Subotnik unter anderem eine ehemalige j�dische M�dchenschule, einige Privatwohnungen, einen alten Friedhof und die Pferdest�lle des ehemaligen Postfuhramtes. Die 4. Berlin Biennale f�r Zeitge- n�ssische Kunst ist bis zum 28. Mai zu sehen. Der Kurzf�hrer kostet in der Ausstellung 10 Euro, der Katalog 30 Euro, beide im Verlag Hatje Cantz. elb Entstanden ist ein ganzer Kunst-Parcours vom einen Ende der Auguststra�e zum anderen. Im romantisch br�ckelnden "Ballhaus Mitte" trifft man auf ein von Tino Seghal instruiertes T�nzerpaar, das vor den Spiegelw�nden des alten Tanzsaales die sch�nsten K�sse der Kinogeschichte in Zeitlupe nachknutscht. In den schrundigen St�llen des Postfuhramtes, wo fr�her die Pferde ihr Heu kauten, l�uft ein Video von Jeremy Deller �ber eine russischst�mmige Klezmer-Combo aus der Auguststra�e, die ein selbst komponiertes "Berlin-Biennial-Theme" zur Auff�hrung bringt. Damit es nicht allzu herzzerrei�end wird, gr��t Michael Beutler im Raum daneben mit einer imposanten Treppenkonstruktion aus baustellengelbem, drahtdurchzogenen Plastik sachlich die Moderne; der dazu passende Baustellencontainter 200 Meter weiter die Stra�e entlang enth�lt einen zynischen, witzigen, gro�artigen Film von Erik van Lieshout, der durch Deutschland radelt und sich zu br�sigen alten Nazis und ostdeutschen Plattenbaubewohnern auf's Sofa setzt. Unheimlich wird es dann wieder in einer ofenbeheizten Vorderhauswohnung, wo sich zwischen den M�beln des Besitzers pl�tzlich welche von Dami�n Ortega finden, die vibrieren und wegh�pfen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und in der Kapelle auf dem alten Garnisonsfriedhof am Ende der Stra�e dr�ut eine monstr�se, pferdartige Skulptur von Berlinde De Bruyckere.

Aber nicht nur die Orte, auch die Kunst hat ihre Geschichte, und so haben die Kuratoren in ihren Ausstellungsessay immer wieder auch �ltere Werke eingeflochten. In der alten Schule sitzt, sehr passend, die Puppe eines traurigen Schuljungen aus dem St�ck Die Tote Klasse des polnischen Universalk�nstlers Tadeusz Kantor auf der Bank. In den Kunst-Werken beginnt der Rundgang mit einem fiesen gelben Rattenk�fig samt Videos von experimentell verwirrten Nagetieren von Bruce Nauman, und die zentrale Halle im Erdgeschoss pr�sentiert den gro�en, schwarz-wei� gehaltenen Foto-Essay "Ein-Heit", in dem Michael Schmidt vor zehn Jahren die deutsch-deutsche Geschichte elliptisch zu fassen versuchte, in der Mitte dazu drei ausgemergelte, monstr�se Gestalten von Thomas Sch�tte, The Capacity Men von 2005.

Lesbare Ausstellung

In den Kunst-Werken, dem einzigen ann�hernd konventionellen Kunstraum dieser Biennale, dr�cken die Kuratoren erkennbar ein bisschen auf die Tube, um ihrem Kunstroman die existenzielle Dimension zu geben, mit blutig-schleimigen Geburtsfotos von Corey Mc Corkle?, mit Benjamin Cottams winzigen Portr�tzeichnungen von toten K�nstlern oder mit Gillian Wearings lakonisch-eindr�cklichem Video Drunk, in dem man dem Elend eines Volltrunkenen ins Gesicht blickt. Das alles ist allerdings gro�z�gig, klar und mit Respekt f�r jedes einzelne Werk inszeniert, so dass auch das Spektakul�re nicht allzu aufdringlich wird.

Es ist eine sehr lesbare Biennale geworden, zug�nglich f�r Mensch und Maus, ohne dabei dumm zu sein. Sie beschw�rt das Unheimliche vielleicht ein paar Mal zu oft, und ja, sie stiehlt ihren Charme den Ruinen, aber nicht, ohne ihnen dabei etwas zur�ckzugeben, n�mlich Aufmerksamkeit f�r deren spezifische Geschichte. Die Kurator Innen? mit dem touristischen Blick haben den Mythos von Berlin-Mitte auf ihre ganz eigene Art noch einmal nachgespielt. Sie haben sich ihr Berlin ertr�umt, die Kunst wie einen Rahmen dar�ber gelegt und zeigen jetzt beides vor, mit einem Entdeckerstolz, der einfach mitrei�t

DIE WELT.de

Wie lustvoll suhlt es sich im Verh�ngnis

Scheitern und trotzdem weitermachen: Davon erz�hlt die vierte Berliner Kunst-Biennale

von Uta Baier

Viel ist gemutma�t worden �ber die vierte Berlin Biennale. Erneute Berlinmythosbearbeitung wurde bef�rchtet, denn die drei Kuratoren Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni und Ali Subotnick hatten allein die Auguststra�e, jene Keimzelle des neuen Galerienviertels in Berlin-Mitte, zur Ausstellungsmeile erkoren. Den noblen Martin-Gropius-Bau lehnten sie als Ausstellungsort ab und zeigten lieber mehrere kleine Ausstellungen in der extra gegr�ndeten "Gagosian Gallery". Doch am Ende z�hlt nur, was die gro�e, die richtige, die vierte Berlin Biennale ist. Und was ist sie? Die erste war eine fr�hliche Inbesitznahme der Auguststra�e durch Berliner K�nstler, die zweite versuchte die ganze Stadt mit einer internationalen Ausstellung zu �berziehen, die dritte verlor sich in angestrengten Diskursanalysen, die irgendwie mit Berlin zu tun hatten. Die vierte nun ist eine Erz�hlung des Scheiterns, wie ihr Titel "Von M�usen und Menschen" unmi�verst�ndlich klar macht. Denn in John Steinbecks melodramatischer Erz�hlung aus dem Jahr 1937, die der Ausstellung den Namen gab, geht es um die Unm�glichkeit, dem Verh�ngnis auszuweichen. Ein ungew�hnliches Ausstellungsthema, doch offenbar das, was die Kuratoren (zwei Italiener, eine Amerikanerin) mit Berlin verbinden, durch dessen Stra�en und K�nstlerateliers sie seit Monaten gezogen sind. Vom Leben und Sterben, vom Scheitern und hoffnungsvollen Weitermachen, von Lebensgeheimnissen und Lebensstrategien erz�hlt diese Ausstellung immer wieder. Sie suhlt sich geradezu in individuellen Mythologien, wie den Sprachbl�ttern des autistischen K�nstlers Christopher Knowles, sie breitet mit Lust die 387 Miniatur-Papph�user des Wiener Versicherungsangestellten Peter Fritz aus, sichert den Alkoholiker-Videos von Gilliam Wearing eine ganze Ausstellungsetage, verliert sich lustvoll in blassen Zeichnungen und Fotoessays.

Sie alle sind Variationen eines immer wiederkehrenden Themas, mal spielerisch, wie bei Marcel van Eeden, der das Leben des K.M. Wiegand erfindet und illustriert, mal absurd, wie bei Paul Mc Carthy?, dessen 1992 entstandenes Haus mit den laut schlagenden T�ren und aufklappenden W�nden vom sich st�ndig neu erfindenden, doch niemals sicheren Leben erz�hlt. Ein Leben, so unheimlich wie es Markus Schinwald und seine Gesichtsklappuppe Otto lieben, oder direkt und brutal-voyeuristisch wie bei Corey Mc Corkle?, der die Geburt seines Kindes fotografiert hat. Das klingt, als h�tte es alles und nichts mit Berlin zu tun. Und genau so sind die Ausstellungen entlang der Auguststra�e: ortsspezifisch, mit dem besonderen Flair vom verlassenen, unver�ndert gebliebenen ehemaligen Bertolt-Brecht-Gymnasium, das zuvor j�dische M�dchenschule war, den Besonderheiten der Auguststra�en-K�nstlerwohnungen und gleichzeitig ortlos, wie Kunst nun mal ist. Selten wagten Kuratoren f�r eine solch gro�e Ausstellung so hemmungslos auf Subjektivit�t zu setzen wie diese drei. "Alles was Sie sehen, ist subjektiv und durch Voreingenommenheit gekennzeichnet. Einfacher formuliert: Dies sind einige Dinge, wie wir zusammen sehen wollten", schreiben sie im Katalog.

Das ist ungewohnt ehrlich im gern wortgewaltigen Kunstbetrieb, der bevorzugt als Welterkl�rer, Weltbelehrer und Weltverbesserer auftritt - und das ist das Problem der Ausstellung. Zwar schafft sie es perfekt, ein Gef�hl der Hilflosigkeit, des R�ckzugs, des Ausgeliefertseins, das viele K�nstler besch�ftigt, weiterzutragen. Doch nicht dadurch, da� sie so furchtbar eindrucksvolle Kunst, sondern indem sie so viele Grafiken, fast unsichtbare Zeichnungen und geheimnisvoll-bedeutsame, unerkl�rbare Installationen gemeinsam mit r�tselhaften Fotos voller undeutbaren Motive zeigt, die ein Gef�hl von faszinierter Ratlosigkeit provozieren. "Ihre Isolation spiegelt unser Gef�hl diffuser Unsicherheit, aber vielleicht ist es nur ein Zeichen der heutigen allgegenw�rtigen Furcht; es ist an der Zeit, den R�ckzug anzutreten und sich im Inneren zu verstecken", steht am Ende des Kuratorenkatalogbeitrags. Das h�rt sich furchtbar an, funktioniert als Ausstellung aber perfekt. Denn die Auguststra�e mit ihrer Berlin-Mitte typischen Mischung aus schick Saniertem, trotzig erhaltenem DDR-Plattenbau und Leerstehendem, mehrere historische Schichten Bewahrendem erzeugt fast von selbst das John-Steinbeck-Gef�hl in etwas hineinzugeraten, das unausweichlich, vorherbestimmt ist und grandios ins Scheitern f�hrt. Dazu tr�gt nicht unwesentlich die leere, aber unver�nderte ehemalige Schule bei - ein klar geordnetes Labyrinth, in dem das Licht von Martin Creed enervierend-rhythmisch, dem Wahnsinn nahe immer wieder an und aus geht. Dieses Gef�hl wird nicht verschwinden, dringt man in die K�nstlerwohnungen, Keller, Abstellr�ume entlang der Stra�e ein, die zu Ausstellungsr�umen erkl�rt wurden. Doch sie geben dem Memento Mori, das �ber den gro�en Ausstellungen in Kunstwerken und M�dchenschule liegt, das Leben zur�ck. Denn sie erz�hlen nicht vom Scheitern, sondern vom Weiterleben.

Berlin, bis 28. Mai, Katalog (Hatje Cantz) 30 Euro