The Academy and the Corporate Public

(temp version)

Die Kunstakademien auf dem Festland haben ihren Urspung in einem Platonismus-Revival in der Frührenaissance. Eine ganze Schar Intellektueller sah damals in freien, informellen Zusammenkünften und geselligen Diskussionen ein Mittel, sich einerseits vom Mittelalter und seiner eingefahrenen Organisation in (Handwerks-)Gilden zu verabschieden und andererseits sich von der scholastischen Pedanterie der Universitäten zu unterscheiden. Die Akademien als 'Gelehrte Gesellschaften von Dilettanten und Amateuren' wären demnach ein undefinierter Freiraum den es durch Kommunikationsprozesse selbst zu bestimmen gälte. Diese grundlegende Eigenschaft ist den Akademien im Laufe ihrer Institutionalisierung jedoch abhanden gekommen. Die Akademien wurden unbewegliche und autoritäre Monster im Dienste der jeweils Mächtigen.

BACK THEN

Treffend hat der Absolutismus die Bedeutung der entwickelten Künste für seine Machtpolitik eingesetzt, das galt sowohl für die Imagepolitik des Herrschers wie auch für die Gestaltung und Marketing von Waren zugunsten der nationalen Wirtschaft. Der Frankreich Akademie wurde demnach auch ein angewandter Bereich angegliedert und es gelang die Ziele in Dingen der Kunst vollständig mit den wirtschaftlichen Zielen des Merkantilismus zu vereinen. Die Akademie des Sonnenkönigs unterrichtete schon damals mit Punktesystem und ausdifferenziertem Lehrplan.

Es entsprach dem Geist des Absolutismus und der Aufklärung aus Kenntnis der Einzelteile die ganze Welt zusammensetzen und erklären zu können. Dem ordnenden und rational gestaltenden Geist der Aufklärung und seine fragmentierten Lehrmethoden setzte die Romantik dann aber das Bild des leidenden, begeisterten, chaotischen Künstlers entgegen.

Dieser Glaube an einen genialischen Individualismus entspringt einer Idee von Ganzheitlichkeit in Verbund mit den üblichen Verdächtigen: Esoterik, Transzendenz und Metaphysik. Für das Bürgertum des beginnenden Kapitalismus ist dies genau die richtige Melange ihre Vorstellungen von individueller Freiheit mit gesellschaftlichen Restriktionen in Moral und Ökonomie zu versöhnen. Von der Sucht nach Selbstverwirklichung zur Selbstsucht ist es nur ein kleiner Schritt und der spezifische Aufbau eines vorgeblich 'Eigenen' führt zu einer antimodernen und gegenrevolutionären Gesellschaft.

AKADEMIE HEUTE

Das gängige Akademiemodell in Deutschland gründet sich auf diesen Vorstellungen des des frühbürgerlichen Projektes von 1820.

Diese Akademie kennt kein Curriculum denn das geniale Naturkind, das sich nur selbst verpflichtet ist und aus seiner Mitte das Ganze schafft, das lässt sich nicht erziehen - und will sich nicht vermitteln. Wenn schon Lehre, dann orientierte man sich damals am Meister-Schüler-Verhältnis der Werkstätten des als mythisch empfundenen Mittelalters.

Noch heute besitzt der Professor in sogenannten 'Meisterklasse' das Bildungsmonopol für 'seine' Studenten, d.h. der Studierende setzt sich über die Dauer seines Studiums lediglich mit dem Meister und hauptsächlich mit den anderen Studenten seiner Klasse auseinander.

Dieses System ist seit annähernd 200 Jahren deswegen so stabil, weil es so bequem einfachen psychologischen Mustern entspricht.

- Zum einen wiederholt es die patriarchale Struktur der Kleinfamilie, dh der Patriarch produziert Meinungen, Haltungen und Gesten und für die Studierenden heisst das Identifikation mit dem Künstler-Vater und Imitation von dessen Werk und Habitus.

- Zum anderen benutzen die Professoren, die oft zu einem Zeitpunkt berufen werden an dem ihre Marktkarriere einknickt, die institutionelle Macht der Akademie zur Kompensation ihres schwindenden Selbstwertgefühls. In Hinblick auf mögliche Veränderungen, Neuberufungen, Mitbestimmung geht es nicht um das gemeinsame Erarbeiten neuer Perspektiven sondern lediglich um individuelle Machtentfaltung, um das Abstecken und Bewahren von Revier, um Kunst-Behauptung. In künstlerischer Eitelkeit betreiben viele dieser Professoren-Genies hochschulpolitische Verhinderungspolitik und sind voll Ressentiment gegen alles was ihrem Künstlerbild nicht entspricht, z.B. Feminismus, Kunstpädagogik und Kunsttheorie oder 'modische angelsächsische' Neuerungen wie Cultural Studies.

Kollegialität, Gruppenarbeit, flache Hierarchien, Durchlässigkeit und Transparenz sind Fremdwörter an dieser Akademie; Mut zu Experiment und Veränderung sucht man hier vergebens.

MERDA DI BOLOGNA

Hat die Kritik an dieser Meisterklassenakademie den Dauerschlaf der Kunstakademien nich beenden können so trat man dem sogenannten 'Bologna Prozess' doch wenigstens neugierig entgegen. Doch es scheint als wäre uns hier ein neues Monster geboren und diesmal zielt es direkt auf die Brutstätten des gesellschaftlichen Reproduktionsapparates.

Aber langsam und Schritt für Schritt, denn es galt ja einmal die höhere Erziehung in Europa vergleichbar machen. Vergleichbar - aber nicht gleich! Das klingt nach Differenz-fun und Respekt vor dem Anderen - warum aber kommt in praktischer Umsetzung dann ekelhafte Homogenität heraus?

Der Bologna Prozess wurde durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) auf den Weg gebracht. Das CHE wurde 1994 durch die Bertelsmann-Stiftung gegründet um die Hochschulreform zu steuern, es ist eine private Gmb H? und einzig und allein der Bertelsmann-Stiftung rechenschaftspflichtig. Das CHE mischt sich aufgrund der Ziele des Bertelsmann-Konzerns in die Belange staatlicher Entscheidungsgebiete ein und versucht, seine marktwirtschaftlichen Ziele auch auf die Hochschulen und Schulen zu übertragen.

Und das sieht so aus: Es wird allen Universitäten und Studiengängen das Bachelor/Master System und die Modularisierung der Curricula verordnet. Im selben Paket kommt eine weitergehenden Hochschulreform die einer Corporatisierung der Hochschulen Tür und Tor öffnet.

Jetzt wird klar, warum die Pläne zur Gründung von Corporaten Universitäten fallengelassen wurden, ist doch der eigentlich größere Coup die Übernahme der Universitäten durch die Corporations selbst. Dazu bedarf es nur ein paar kleiner struktureller Änderungen, in neoliberalem Jargon wird ein 'Hochschul Freiheitsgesetz' verabschiedet um 'den Hochschulen mehr Autonomie' zu geben: So werden bisherige demokratische Formen der Mitbestimmung von Studierenden, Mittelbau und Professoren abgebaut. Der u.a. für Berufungen zuständige Hochschulsenat hat nur noch beratende Funktion. Dagegen werden die Präsidenten und Kanzler zu Quasi-Alleinherrschern denen eine neue und direkte Schnittstelle zur Wirtschaft beigeordnet ist: Dieser Hochschulrat hat Kontroll- UND Steuerungsfunktion, er wird zu 50% mit hochschulexternen Persönlichkeiten (vorzüglich aus der Wirtschaft) besetzt, und vom Präsidenten berufen. Der Präsident wiederum wird durch den Hochschulrat berufen und er kann auch aus Bereichen ausserhalb der Hochschule stammen. Durch die Parität der internen und externen Mitglieder des Hochschulrates und durch die gegenseitige Abhängigkeit von Präsidium und Hochschulrat ist es für die Wirtschaftskräfte ein leichtes die Hochschulen komplett und dauerhaft in den Griff zu bekommen.

A CORPORATE PUBLIC

Rekapitulieren wir einmal, wie es zu einer solchen fahrlässigen Auslieferung der Hochschulen kommen konnte.

- In den 1980er Jahren entwickelte sich SPONSORSHIP, hier hatten Wirtschaftsunternehmen noch eine relativ passive Rolle und das klang positiv nach Mäzenatentum. Erwiesenermassen ist Sponsoring aber die bessere Werbung, weil man zB Zielgruppen direkter ansprechen kann. Als wesentlicher Nebeneffekt wird die Rolle des Staates zurück gedrängt, was oft dazu führt, dass die geförderten Projekte zunehmend inhaltlich und finanziell in Abhängigkeit von Sponsoring kommen und ohne Finanzierung dastehen, wenn sich die "Mäzenaten" zurück ziehen.

- Aber auch ohne Sponsoring wurden die Logos immer grösser. Beim BRANDING geht es nicht mehr darum sich einen Namen zu machen indem man die Avantgarde unterstützt, sondern es geht darum, selbst zur Avantgarde zu werden. Konzerne agieren wie Künstler die qua künstlerischer Setzung und Signatur Werte (aus dem Nichts) erschaffen. Als Vorbilder dienen moderne wie klassische, flexibilisierte Künstlerbilder; emanzipatorisch kulturelle Strategien hipper Subkulturen werden zu Marketing entfremdet.

- Doch in manchen Gesellschaftssegmenten mag die Selbstdarstellung als 'Cool Creator' weniger angebracht sein. Hier gilt es, den verantwortlichen und hilfreichen Samariter zu spielen. Wir reden von CSR (corporate social responsibility) wenn sich Wirtschaftskräfte in sozialen Bereichen engagieren, öffentliche Verantwortung übernehmen und sich als Garanten von Grundversorgung aufspielen. Mc Donalds? unterhält ein Kinderkrankenhaus, Shell macht den Umweltfreund, VW tritt als Garant der Berliner Universitätsbibliothek auf und Siemens kümmert sich um die Zukunft der Kunstakademien...

Nun, wir sehen, das ist alles hinlänglich bekannt, doch woher kommt unsere tiefsitzende Lähmung, dass wir weiterhin im Stupor starren, wenn vor unser aller Augen der Reproduktionsapparat besetzt wird?

Wie geht das vor sich?

- In Hinblick auf Erziehung, Bildung, Wissenschaften und Forschung geht es nicht allein darum, dass diese Institutionen und Istitute als Absatzmärkte erobert werden sollen, wie bereits auf manchem Campus Monopole von Softdrinks, Fastfood und Buchhandlungsketten installiert wurden.

- Vor allem sollen die meist studentischen Konsumenten eines konsumieren, das sind die Bildungsangebote der Bildungsdienstleister, unsere neuen Universitäten. Aus Studenten werden Kunden die für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen bezahlen müssen. (Für viele Leser mag das erstaunlich klingen, aber in grossen Teilen Europas ist Bildung Allgemeingut und wird durch Steuergelder finanziert!) Und so erleben wir die in Gang befindliche Einführung von Studiengebühren als den Anfang einer radikalen Privatisierung im Bildungswesen.

- - - Absehbar ist ein noch relativ günstiges, breit angelegtes Bachelor Studium von drei Jahren, das meist nur unzureichende oder keine berufliche Qualifikation ermöglicht.

- - - Für einen ordentlichen Job qualifiziert in Folge ein zwei-jähriger Master-Studiengang, aber dafür müssen Zulassungsbeschränkungen überwunden werden. Nur ca 40-60% der BA Studenten sollen zur Elite aufsteigen können. Und hier -wen wunderts- liegt die eigentliche Verdienstspanne.

- - - Einer neuer, heiss umkämpfter Markt öffnet sich zudem durch die Idee des LLL (Life Long Learning). Schon jetzt gibt es mancher Orts den Masterabschluss nur auf Zeit, er muss alle paar Jahre mittels kostenpflichtiger Qualifikations- und Fortbildungsmassnahmen erneuert werden. Es wird also vorstellbar, dass das Leistungspunktesystem (CET) das zu bildende Subjekt ein Leben lang begleitet. Vom Kindergarten bis zum Rentenalter heisst es Qualifikation, Evaluation, Punkte sammeln - und bezahlen!

- Nun ist es aber nicht so, dass sich die Institutionen in Bildung und Forschung einfach nur als Dienstleister begreifen und für ihre Services Beiträge erheben, sondern sie operieren zunehmend selbst als KAPITALISTISCHE UNTERNEHMEN.

Aus den 'Wissensfabriken' werden international operierende Konzerne, die dank ihrem Knowhow, mittels Strukturreformen, Netzwerken, Branding, Merging, Outsourcing etc in Forschung und Lehre Geld verdienen und weltweit Claims abstecken, Märkte erobern, Filialen im Franchising System errichten und ihre Wissenslogos etablieren. Hierzu sind sie eng verflochten mit Beraterfirmen, in Deutschland ist z.B. Roland Berger Strategy Consultants dick im Geschäft. (die Universitäten Hamburgs und die Hfb K? wurden durch Roland Berger analysiert. Resultat für die Hfb K?: früher gab es grosse Namen an der Akademie, die sind weg weil es zu viel Theorie gab, jetzt braucht die Akademie wieder grosse Namen)

- - - Interessant ist unter diesem Gesichtspunkt auch zu verfolgen was eigentlich im Bereich Forschung passiert. Mit wem wird die Corporate Universität Forschungsallianzen bilden? Wem wird das neue Wissen und die Patente gehören? Wer darf es anwenden und was kostet das?

Wir sehen, dass es auch im Bereich von Lehre und Forschung gelungen ist eine neue Art des Denkens einzuführen und Verwertungslogik und Profitmaximierung über die Lehr- und Forschungsinhalte zu stellen. Die Strukturen werden dementsprechend umorganisiert, Rückbau scheint ausgeschlossen.

Das selbe geschieht und geschah in den letzten Jahren auch in anderen Bereichen. Über die Rechtssysteme demokratisch gewählter Staaten hinweg haben es die supranationalen Konzerne mithilfe von Abkommen und Organisationen (WTO, GATT und letzthin GATS) erreicht, dass sie alle Märkte und öffentliche Dienste besetzen können; immer mehr nehmen sie Schlüssenfunktionen ein und unterwerfen alle gesellschaftlichen Bereiche ihrer Profit- und Organisationslogik, die Übernahme staatlicher Funktionen der eigentliche Image Gewinn. Dies geht hin zur Privatisierung elementarster Versorgung (Medien, Wasser- und Energieversorgung, Bildung, Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Pflegeheime). Und da ihnen die Rezepte, Patente und Copyrights ohnehin schon gehören ist die Übernahme des REPRODUKTIONSSYSTEMS der letzte wichtige Baustein zur TOTALITÄT einer neo-liberalen Weltordnung, denn jetzt können sie dieses neue Prinzip weiter stabilisieren und reproduzieren.

Das klingt paranoid - nicht wahr?

STUMPF AN BEIDEN ENDEN

Doch was bedeutet das alles für die Kunstausbildung und die Rolle von Kunst und Künstlern im corporaten Metastaat?

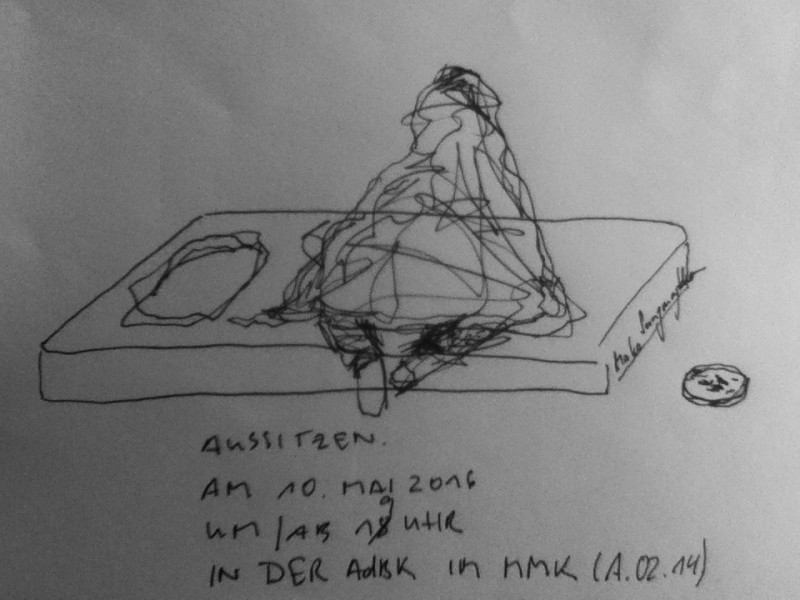

Die Rektorenkonferenz der Kunstakademien in Deutschland hat sich kürzlich gegen die Einführung des BA/MA Abschlüsse und gegen die Einführung der modularisierten Lehre an Akademien ausgesprochen. Gegen den neoliberalen Umbau der Hochschulen durch die Etablierung des Hochschulrates und die Einführung von Studiengebühren werden sich die Akademien jedoch nicht wehren können. Insofern bedeutet die 'renitente' Ablehnung des BA/MA leider nicht mehr als eine Bestärkung jenes konservativen Traditionalismus dem die Akademie samt Meisterklasse so zäh verhaftet ist - nun aber sitzt sie in einem neoliberalen Gehäuse.

In der Begründung der Ablehnung des BA/MA wird auf den hohen Anteil deutscher Künstler am Kunstmarkt verwiesen - so schlecht, hiess es, könne ein System nicht sein das so viele erfolgreiche Künstler produziere. Dabei sind es nur ca 3 % der Akademie Abgänger die es irgendwie in den Kunstmarkt schaffen - wo bleibt der Rest? Anstatt die 'Bedrohung' durch eine differenzierte und modularisierte BA/MA Struktur als Chance zur Entwicklung anderer Modelle von Akademie zu nutzen - (am originären Sinn von Akademie anzuknüpfen?) - wird das Meisterklassensystem ängstlich verteidigt und devot verneigt man sich vor den Argumenten des Marktes und den damit verbundenen Rankings, denn dieses Punktesystem lehnt man nicht ab...

Sehen diese (Damen und) Herren denn nicht, dass ihre angebliche künstlerische Freiheit oder 'Autonomie' längst ein konstituierendes Element des neoliberaler Wertschöpfung geworden ist? Und wie, wenn diese momentane Marktblase gar nicht mehr platzt? Ich denke wir werden uns daran gewöhnen dürfen dass der Kunst-Markt eine feste Größe wird für eben das: Markt-Kunst. Denn an zunehmendem Repräsentationsbedürfnis mangelt es dort nicht wo die Reichen immer mächtiger. Villen, Corporate Headquaters, privatisierte Spassorte und Medien müssen ausgestattet werden - wir freuen uns auf die nächste Kunstmesse! Corporate Rokoko - here we come...

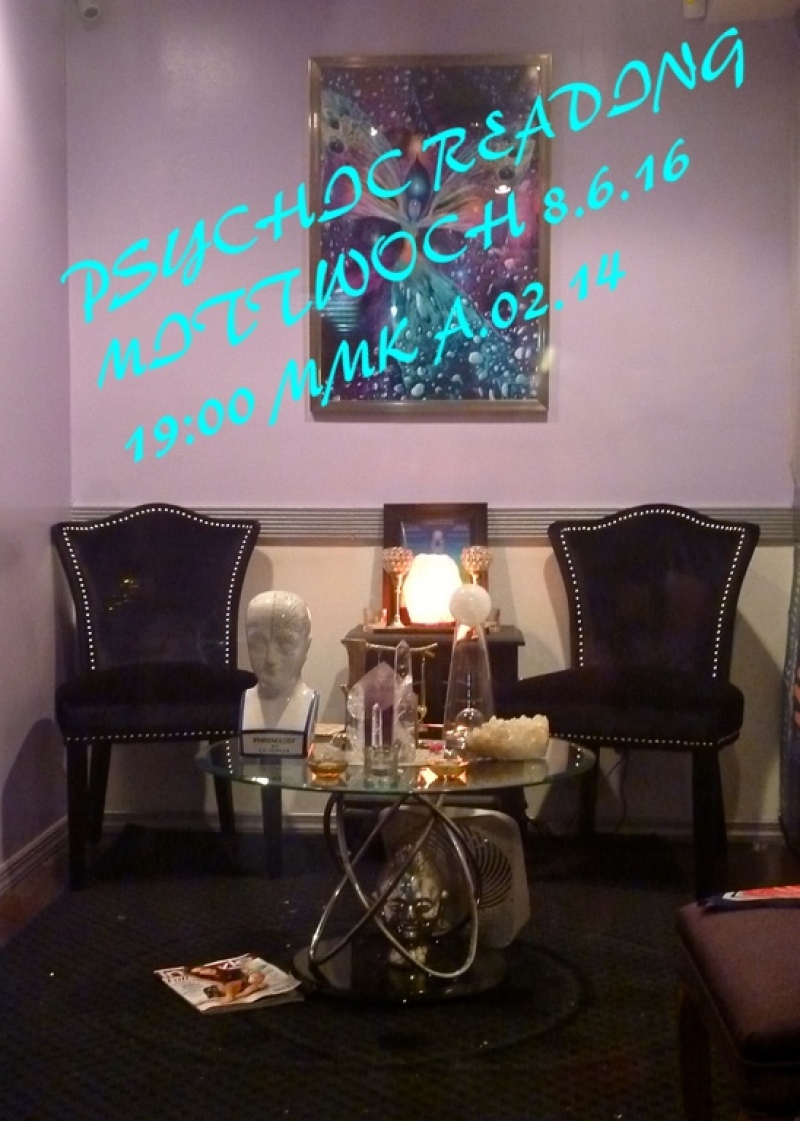

Und für diejenigen Künstler die ihre 15 Minuten im Verschleiss der jeweils saisonalen Hypes bereits hatten bleibt immer noch genügend zu tun um die Wunden zu lecken die eine ubiquitäre gesellschaftliche Gier nach Begehren gerissen hat. Abseits des K-Marktes entsteht eine Vielzahl neuer Märkte, die Stichworte sind: Wellness-society, Therapy-culture, Selbstverwirklichung durch Self-expression und auch Vermittlung ist ok solange man noch Zeit zum Malen findet. Kurzum, Kunst als esoterische Sinnsuche in einer kulturalisierten Gesellschaft - dafür sind Künstler immer leicht zu haben...

... für diese Märkte wird die Corporate Art-University ausbilden, egal, ob sie in Meisterklassen oder Module gegliedert ist, 3% Genie, 97% alltäglicher Wahnsinn, der Bedarf ist hoch.

FREE WILLY

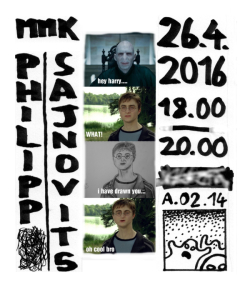

Während dessen finden sich ausserhalb dieser Institutionen immer mehr Projekte die man temporäre selbstorganisierte Akademien nennen könnte, in diesem Sommer zB in Oslo, Copenhagen, Leipzig, Berlin, London und Zürich.

Diese freien, selbstorganisierten Universitäten und Akademien, diese 'Gelehrten Gesellschaften von Dilettanten und Amateuren' die ich anfangs erwähnte, das non-aligned Research, die bohemistische Forschung - you name it - sie alle betreiben eine Arbeit die ausserhalb der corporaten Institutionen, ausserhalb starrer Strukturen (Module) und Hierarchien (Meister) angesiedelt sind. Es sind Gruppenprozesse, die auf Differenz aufbauen und die gemeinsames Lehren und Lernen bedeuten, es ist projektorientieres Forschen im Leben und am eigenen Leben. Diese Strukturen sind nicht neu, haben sich hier (in der Boheme) doch alle Veränderungen angebahnt und nicht in den Akademien.

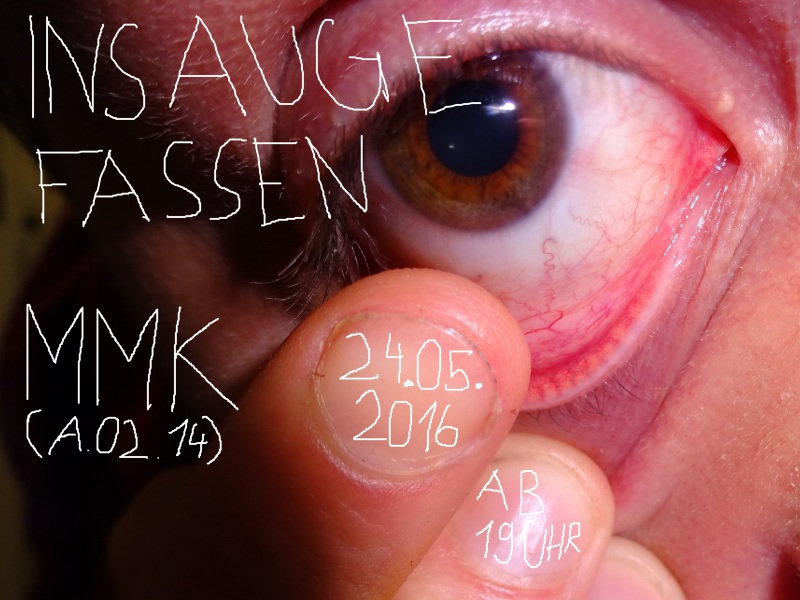

Mit einer zunehmenden Verkalkung der Akademien und Corporatisierung der Lehre kommt diesen selbstorganisierten Zusammenhängen eine neue wichtige Bedeutung zu, weil hier ausserhalb institutionalisierter corporater Verhältnisse über Möglichkeiten von Selbstbestimmung, Kritikbildung und Gesellschaftsveränderung nachgedacht werden kann. Hier - und nicht an den Institutionen - findet eine künstlerische Forschung statt, die genau die oben beschriebenen Veränderungen der Öffentlichkeit untersucht. Was verändert sich aktuell in der 'corporate public', was sind die Auswirkungen auf das Bild vom Künstler und die gesellschaftliche Funktion von Kunst? Das sind die aktuellen Fragen auf die die Akademie keine Antwort weiss...

Allerdings ist Selbstorganisation, nicht zuletzt dank umtriebiger Kuratoren, auch immer mehr zum Karrieremodell geworden und zu einem Sprungbrett in einen Betrieb hinein, den man anfänglich einmal kritisieren wollte.

Es bleibt deswegen abzuwarten inwieweit eine Repolitisierung von Selbstorganisation unter den beschriebenen Umständen möglich ist, denn weiterhin werden die Wirtschaftskräfte genau diese dissidenten Zusammenhänge genauestens studieren um ihre eigenen Strategien danach ausrichten.

FUSSNOTEN: http://www.uni-muenchen.de/einrichtungen/orga_lmu/leitung/hochschulrat/index.html

Beispiel München: An der Ludwig-Maximilians-Universität obliegt dem [extern] Hochschulrat die Entwicklung von Initiativen zur Profilbildung der Hochschule und die Schwerpunktsetzung in Lehre und Forschung. Er kümmert sich überdies um die Ausgestaltung der Studienangebote, berät die Hochschulleitung "in allen wichtigen Angelegenheiten" und äußert sich überdies zur Entwicklungs-, Organisations- und Finanzplanung. Im dem Gremium sitzen ausgewiesene Wissenschaftler wie der Rektor der Universität, Bernd Huber, die frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, Rachel Salamander, Geschäftsführerin der Literaturhandlung, oder Nobelpreis-Träger Robert Huber als Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Martinsried.

Daneben haben mehr oder weniger prominente Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft Platz genommen, deren Universitätskarriere im wesentlichen auf Studium, Promotion oder Honorarprofessur beschränkt ist. Zu ihnen gehören das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, Herzog Franz von Bayern, Nikolaus von Bomhard, Vorstandsvorsitzender der Münchner Rück, Hubert Burda, Chef der Burda Holding Gmb H? & Co KG, und Herbert A. Henzler, einst Chairman von Mc Kinsey? Europa, Mitglied des Ad-hoc-Beratungskreises zum Aufbau Ost von Bundeskanzler Helmut Kohl und heute Mitglied des Advisory Council Mc Kinsey? & Company Worldwide. Außerdem sitzen Albrecht Schmidt, der ehemalige Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende der Hypo Vereinsbank? AG, und Wilhelm Simson, früher Chef von E.ON und VIAG, nunmehr Aufsichtsratsvorsitzender der Merck Kga A?, im Münchner Hochschulrat.