Im Zoo der Kunst

Die j�ngste unter den gro�en Messen best�tigt den Hype um das Kunstsammeln: Die dritte Londoner Frieze Art

VON SILKE HOHMANN

Erster zu sein ist im Vereinigten K�nigreich immer schon ein bisschen wichtiger als in anderen Teilen der Welt, und die Hauptstadt ist auch in dieser Hinsicht London. Wo andere noch mutma�en und abw�gen, wird hier l�ngst gehandelt. Nehmen wir nur mal die Werbung eines �rtlichen Telefonanbieters auf den Plakaten in der U-Bahn, auf denen ein Model auf dem Catwalk einen schwarz-rot gestreiften Pullover tr�gt. Im Publikum sitzt der Ringelpulli bereits, seine Tr�gerin hatte den noch schnelleren Draht. Erster, und jeder soll es wissen, denn nur dann lohnt es sich.

So ist es auch, wenn in London die neueste aller internationalen Kunstmessen, die 3. Frieze Art er�ffnet. Zur Preview um zwei Uhr mittags ist die Schlange im Regent's Park lang, international und tr�gt �berdimensionierte Sonnenbrillen. Was nicht zwangsl�ufig auch mit glamour�sem Verhalten zu tun hat: Manche Besucher versuchen, sich als Aufkleber-Lieferant der Galerien auszugeben, nur, um den entscheidenden Schritt schneller in den Kojen bei der Kunst zu sein und die Ware als Erster ausw�hlen zu k�nnen. Sie werden abgewiesen, f�r Vordr�ngler gibt es kein Pardon. Auch das ist Sportsgeist.

Erster war erwartungsgem�� Londons ber�hmtester Kunstsammler Charles Saatchi, und zwar nicht nur auf der Frieze, sondern auch auf einer Veranstaltung, die noch weiter vornedran zu sein vorhat: Die kleine Messe "Zoo", die tats�chlich im nahe gelegenen Tierpark statt findet, ist mit rund 20 Galerien aus London die "junge Alternative" zur Frieze, die ihrerseits als Institution l�ngst nicht grau und erneuerungsbed�rftig scheint. So spazierte Saatchi schon im Zoo umher, bevor einige der Galeristen �berhaupt aufgebaut hatten.

Vom Wagnis zum Tummelplatz der neuen Kunstsammler

Saatchi ist als �berfigur gewiss an der aktuellen Popularisierung des Sammelns beteiligt, aber so recht vermag immer noch niemand zu erkl�ren, warum zeitgen�ssische Kunst in den letzten Jahren bei allen m�glichen Leuten, die hip sein wollen, so gefragt ist. Gwyneth Paltrow und Elle Mc Pherson? fielen sich an Jay Joplings Stand in die Arme, Claudia Schiffer schaute sich sch�chtern bei Gisela Capitain um.

Frieze Art Fair

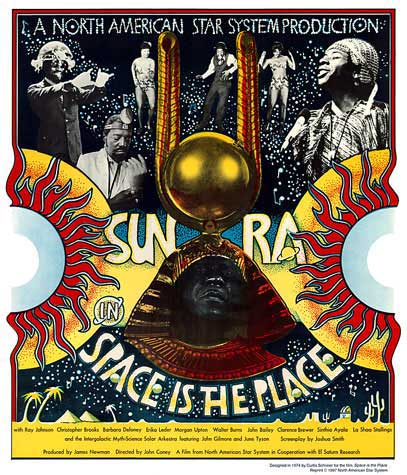

Mit ein paar Zelten im Regent's Park hat die Frieze Art Fair im Oktober 2002 begonnen. Gegr�ndet wurde sie von de Herausgebern des "Frieze Magazins", einem der f�hrenden Kunstmagazine Europas. Im dritten Jahr hat sich die Frieze bereits als wichtiger Handelsplatz f�r Zeitgen�ssische Kunst etabliert. Ein ambitioniertes Beiprogramm zeichnet die Messe aus: Es gibt nicht nur zahlreiche Panels und Diskussionsveranstaltungen, sondern auch Konzerte: Heute abend zum Beispiel mit Karlheinz Stockhausen.

Hier in London hat die neue Messe, terminlich mutig angesiedelt zwischen Artforum Berlin, FIAC in Paris und der altehrw�rdigen Art Cologne, das Marktpotential des neuen Kunsthypes nachhaltig best�tigt. Im letzten Jahr setzte die Frieze, die 2003 als Wagnis startete, mit 150 Ausstellern rund 26 Millionen Pfund um. Dieses Mal nehmen 165 Galerien von Peking bis Chicago und Kopenhagen bis Melbourne teil, die insgesamt mehr als 2000 K�nstler vertreten.

"Wir befinden uns in einem Zustand totaler Corporatisierung und Vermarktung des k�nstlerischen Feldes. So verspielen wir die in einem Jahrhunderte langen Kampf gewonnene Autonomie wieder", urteilt die K�nstlerin Andrea Fraser in der aktuellen Ausgabe des gleichnamigen Magazins Frieze, dessen Herausgeber die Messe gr�ndeten. Das alte Spiel aus Nachfrage und Angebot bringt K�nstler immer wieder in Legitimations- und Produktionsschwierigkeiten - oder n�tigt ihnen handzahme Kompromisse ab, wie auch auf der Frieze gelegentlich zu beobachten ist, obwohl hier eigentlich die Regel galt, dass so gut wie alles gehe.

Die Kunst selbst ist dieser Tage in London allgegenw�rtig: die Museen und Kunsthallen flankieren die Frieze mit gro�en Einzelausstellungen wie etwa der von Rachel Whiteread der Tate Modern: Embankment in der Turbinenhalle besteht aus 14 000 aufeinander get�rmten Kunststoff-Boxen. Die allerdings nun von Wachleuten besch�tzt werden m�ssen, damit eine Aktivistengruppe k�mpferischer getrennt lebender V�ter sie nicht erklettert. Die "Fathers 4 justice", die schon zuvor durch spektakul�re Kunst-Stunts auf sich aufmerksam gemacht hatten, sind allerdings wegen ihrer Superhelden-Kost�me einigerma�en leicht in der Menge auszumachen.

Die jungen wilden Briten erscheinen zur Vertr�glichkeit verd�nnt

So scheint diese Gefahr zun�chst gebannt, und auch sonst wirkt Vieles, was normalerweise planm��ig f�r Aufsehen und Erregung sorgt, auf der Frieze zur Vertr�glichkeit verd�nnt.

Die jungen wilden Briten der fr�hen Neunziger, die einst unter der Schirmherrschaft von Charles Saatchi so selten gewordene Regungen wie kollektive Emp�rung in die zeitgen�ssische Kunst zur�ck gebracht hatten, zitieren sich selbst. Damien Hirst bei White Cube hat die Malmaschine wieder angeworfen, mit der er in den fr�hen neunziger Jahren unter Anderem Berliner Sch�ler erfreute: Die bunten Kreise auf Briefpapier sind zwar datiert auf 2005, kn�pfen aber an eine alte Idee an, ohne sie nennenswert zu erweitern. Auch Hirsts neuer Apothekenschrank bei Gagosian wirkt wie ein marginales Detail seiner gro�artigen, raumf�llenden Pharmacy.

Jake und Dinos Chapman haben ihre apokalyptisch im Baum h�ngenden menschlichen Kadaver gleichfalls auf handliches Mitnahmeformat gebracht. The same thing only smaller, or the same size but a long way away hei�t ihre aktuelle Skulptur bei Jay Joplings Galerie White Cube, als seien sie selbst der ganzen Verst�mmelungs�sthetik ein bisschen �berdr�ssig.

Ein doppelter Klosterfelde und 50 stumme Chinesen in grau

Bei Paragon Press gibt es ihre variantenreichen Meucheleien als Drucke, die Perversion der Niedlichen in Serie. Doch flauschige Flagellanten und grausige Clowns k�nnen trotz interessanter Hinrichtungstechniken und Stilvielfalt nicht dar�ber hinwegt�uschen, dass der Streichelzoo der Sadisten - den auch andere K�nstler ausgiebig pflegen - im Haushalt der aktuellen Kunst nun schon zu lange beheimatet ist, um nicht wie ein sich st�ndig wiederholender, gr�sslicher Witz eines nicht mehr ganz frischen Bewohners zu klingen. Die Serie von 35 Drucken blieb f�r 220 000 Pfund zun�chst h�ngen.

Wer sich weiter gruseln m�chte, muss zu dem New Yorker Galeristen Leo K�nig weiter schlendern: Dort gibt es von Tony Matelli das naturgetreu nachgebildete, grobschl�chtig abgehackte Bein eines haarigen Primaten, inklusive Axt und einer Pf�tze Erbrochenem, selbstverst�ndlich ungef�hrlich keimfrei.

Ein Spiel mit der Situation gehen nur ganz wenige Galeristen ein. Am besten machte es Martin Klosterfelde, der seinen Stand einfach zwei Mal aufbaute, inklusive eines Doubles seiner selbst und einer zweifachen Ausf�hrung aller Werke. Darunter Christian Jankowskis sehr charmantes Video Puppet Conference, f�r das der K�nstler sich Originalfiguren wie Fozzy aus der Muppetshow auslieh, um sie zu einem kunsthistorischen Vortrag mit anschlie�ender Diskussionsrunde zu versammeln.

Die Irritation bei Eva Presenhuber aus Z�rich hielt sich trotz ausges�gter Kojenw�nde in Grenzen, anders als bei Maurizio Cattelans Wrong Gallery aus New York, deren freundlich-subversive Einladung, die Kabine zu betreten, zu Unbehagen f�hren konnte: Die K�nstlerin Paola Pivi hatte in Londons Chinatown 50 Chinesen gecastet, die einheitlich im grauen Sweatshirt stumm geradeaus blickten und von tiefsitzender diffuser Asien-Angst bis hin zu banalen Minderheitsgef�hlen alles zur�ckwarfen, was der Besucher so an eigenen Regungen mitbrachte.

Trotzdem konnte man oft ein n�rgelig gedehntes "not really" aufschnappen zwischen den Vernissageg�sten - "nicht wirklich", wie man eine Negativentscheidung beim Shopping heute gerne begr�ndet. "Jetzt nimm's doch, dann k�nnen wir nach Hause gehen", st�hnte ein m�nnlicher Begleiter situationsgem��. Claudia Schiffer verlie� die Messe nach zwei Stunden allein mit einer gef�llten schwarzen Tragetasche, wie man sie eben zum Einkaufen benutzt. Dazu trug sie einen schwarz-rot geringelten Pullover.