"Ein neues Gef�lle von Arm und Reich"

Im neuen "mentalen Kapitalismus" gibt es einen scharfen Gegensatz zwischen Beachteten und Unbeachteten, sagt der Architekturtheoretiker Georg Franck. Ein �konomisierter Diskurs muss nicht grunds�tzlich schlecht sein

taz: Herr Franck, wir leben, schreiben Sie, im "mentalen Kapitalismus". Was ist denn das Neue daran?

Georg Franck: Der Kreislauf des Beachtens und Beachtet-Werdens ist eine ausgebildete �konomie - ganz im Sinn einer entwickelten Marktwirtschaft. Zun�chst: Die F�higkeit zu bewusstem Erleben wird knapp bei wachsendem Angebot. Zweitens wird die Produktivit�t im wissenschaftlichen, publizistischen, k�nstlerischen Bereich eher dadurch gemessen, dass man Beachtung erf�hrt, und nicht so sehr dadurch, dass man Geld einnimmt.

In der Wissenschaft zum Beispiel ist die W�hrung das Zitat. Wissenschaftler arbeiten f�r die Beachtung anderer Wissenschaftler. Der Reichtum an Beachtung schlie�lich kann auch kapitalisiert werden, er verzinst sich - man verdient Beachtung daf�r, dass man ein Gro�verdiener an Beachtung ist.

Beachtung ist meist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Geld verdienen. Widerlegt dies Ihre These vom Durchbruch der immateriellen �konomie?

Nein. Nat�rlich kann man von Luft und Liebe nicht leben. Es ist typisch f�r neue Sph�ren der �konomie, dass das Alte nicht stirbt, wenn das Neue an Bedeutung gewinnt und dem Alten Konkurrenz macht. Die Brennpunkte heute sind die Schnittstellen zwischen materieller und immaterieller �konomie: die Werbung, die Medien, der Sport (wo es um Ruhm geht), die Mode (wo ohne Aufmerksamkeit �berhaupt nichts geht), aber auch die Hochtechnologie, die Pharmaindustrie. Hier sind die Konflikte zwischen den beiden �konomien notorisch.

Beim Turnschuh ist die materielle Seite der Produktion die Nebensache, das Branding das Entscheidende. In der Pharmaindustrie ist das aber schon nicht mehr ganz so. Lassen sich die beiden dennoch vergleichen?

Ein Turnschuh und ein Mittel gegen Haarausfall gleichen sich in einer Hinsicht erstaunlich: Der allergr��te Anteil der Herstellung liegt in der geistigen Produktion. Hier ist es die wissenschaftliche Forschung, dort das Design. In beiden F�llen gilt, dass der Erste, der Erfinder oder Entdecker, den ganzen Gewinn einstreicht. Das macht den Kampf hart - erst recht, wenn er mit schwerem Investment einhergeht. Und in beiden Bereichen wird die Attraktivit�t durch die Werbung, wenn nicht erst hergestellt, so doch massiv unterst�tzt. Die Marke muss so gesetzt werden, dass niemand daran vorbeikommt.

Warum konsumieren wir eigentlich Marken?

Vielleicht liegt es daran, dass wir durch die Marke, die allen ein Begriff ist, selber ein bisschen Begriff zu werden hoffen. Wir partizipieren an der Markenbekanntheit.

Sie schildern Distinktion in der Vertikalen: Man grenzt sich ab, aber nicht unbedingt nach oben oder unten, sondern gegen Szenen und Milieus, die auf einer gleichen Ebene angesiedelt sind. In Ihrem Buch zeigen Sie aber, dass es eine scharfe Klassenspaltung im mentalen Kapitalismus gibt �

Der Kampf um Beachtung ist uralt, den gibt es auch in Wolfsrudeln und Affenhorden. Unser Selbstwertgef�hl h�ngt davon ab, wie viel Wertsch�tzung wir erfahren. Und wir sind sehr erfinderisch in der Beschaffung des Einkommens, von dem das Selbstwertgef�hl lebt.

Die Massenmedien, die rund um die Uhr die Bev�lkerung mit Information beliefern, um Beachtung abzuholen, waren da eine gro�e Erfindung. Es entstand eine Sph�re des gro�en Gesch�ftes, die als typisch kapitalistische die schon Habenden beg�nstigt. So haben wir auf der einen Seite eine Schicht enorm Reicher, n�mlich Prominenter, und auf der anderen Seite den ganzen Rest, der zahlt, ohne etwas zur�ckzukriegen. Das bringt mit sich ein neues Gef�lle von Arm und Reich, welches durchaus die Z�ge eines Ausbeuterkapitalismus in sich tr�gt.

Nun redet man von neuen Unterschichten - die im Fernsehen Unterschichtenprogramme sehen und nur Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie sich in Container sperren lassen �

Hier ist das Unten der Schnittstelle von Geld- und Aufmerksamkeits�konomie. Die Arbeitslosen bekommen von der beruflichen T�tigkeit her keine Anerkennung mehr, verbringen ihre Zeit mit Fernsehen - und es sind ihrer so viele geworden, dass sich ein Mediensegment auf sie spezialisiert. Das macht aus ihrem Elend noch einmal Gold, n�mlich Quote.

� womit der Sender gut f�hrt, solange man ihn nicht Unterschichtensender nennt �

In diesem Umfeld aufzutreten, ist dann pl�tzlich eine Gefahr f�r die Produkte, die rundherum beworben werden. Allerdings zeigt sich auch, dass Aufkl�rung und das Nennen der Sache bei einem Namen, den alle verstehen, Wirkung zeigen kann.

Horkheimer und Adorno haben in der "Dialektik der Aufkl�rung" den Begriff Kulturindustrie gepr�gt �

� das ist noch immer ein interessanter Begriff. Man liest mein Buch nicht falsch, wenn man es als eine - allerdings gebrochene - Fortsetzung der "Dialektik" liest: Es bedarf nicht der Wucht, der �bermacht des monet�ren Kapitalismus, der Kapitalismus hat sich innerhalb des Kulturbetriebs etabliert.

Der Diskurs selbst ist �konomisiert, was aber nicht hei�t, dass er grunds�tzlich schlecht ist. Er ist dort schlecht, wo die kulturellen M�rkte schlecht funktionieren. In der Wissenschaft, in der Kulturkritik, in der Fachpublizistik funktionieren sie, da bl�ht die Kultur.

Tats�chlich? Sie beschreiben doch, dass etwa der architektonische Fachdiskurs nicht mehr vom Stadtmarketing zu unterscheiden ist. Es gibt Stararchitekten, mit denen sich die Marken schm�cken, und die dann selbst zu Marken werden, und am Ende sind die �ffentlichen R�ume vollends von Marken kolonisiert. Ist das nicht fragw�rdig?

Nun, hier funktioniert der Markt eben schlecht. �berall, wo es um eine andere Beachtung geht als um eine fachlich verst�ndige; wo zwar der Anspruch hochgehalten, aber gleichzeitig nach der Quote geschielt wird - da entsteht dann Wegwerf-Information. Die Wegwerfinformation f�llt inzwischen nicht nur die Kan�le der Ver�ffentlichung, sondern auch den �ffentlichen Raum. Und sie ist es, welche die St�dte - und zusehends auch die freie Landschaft - in Werbetr�ger verkehrt.

INTERVIEW: ROBERT MISIK

Die Produktion von Pr�senz

Frank Hartmann 26.11.2005

Nach seiner "�konomie der Aufmerksamkeit" versucht sich Georg Franck nun an einer politischen �konomie des Geistes � die Analyse eines ironischen Versprechens von "Pr�senz"

Das Achten aufs Achten der anderen ist ein Zusammenhang, der nicht rei�t.

- Georg Franck -

Vor rund sechzig Jahren, und l�ngst im kalifornischen Exil, diskutierte Max Horkheimer im Kreis seiner Vertrauten �ber das Woher und Wohin der westlichen Zivilisation. Es war sicher nicht der einzige makroperspektivische Versuch, ihrer d�steren Entwicklung eine Erkenntnis abzuringen und diese zeitdiagnostisch anzuwenden � man denke nur an Lewis Mumford oder Sigfried Giedion. Anders als diesen wurde Horkheimers Kreis eine l�ngerfristige Aufmerksamkeit zuteil, denn die Protokolle � publiziert als "philosophische Fragmente" � schienen mit ihren Zentralbegriffen noch lange den Nerv der Zeit zu treffen. Einer von ihnen war die "Kulturindustrie". Damit wurde das Ph�nomen bezeichnet, dass mittlerweile auch geistige und kulturelle Leistungen dem kapitalistischen Profitmotiv unterworfen sind.

Was einst als radikale These gegen den Euphemismus einer Volks- oder Massenkultur pr�sentiert wurde, manifestiert sich heute in banaler Allt�glichkeit jedem, der es wagt, am Samstagabend den Fernseher einzuschalten: am Flie�band produzierte Kultur f�r die Massen, Nonsense von und mit sogenannten Stars bis zum Erbrechen, zynische Bevormundung durch Medienmacher und Drehbuchschreiber. Man wird insgesamt mit einer "Professionalit�t" konfrontiert, der mit ihrem Diktat dessen, was "Sache ist", nicht mehr mit herk�mmlicher Kritik beizukommen ist.

Auch eine Ironie der Geschichte: Die Kritisierten sind nicht weiter belangbar, da sie sich hinter Ironie und noch mehr Zynismus verstecken, und da sie genau wissen, dass ihre Leistung bel�chelt oder verachtet wird, w�hrend sie trotzdem und gerade damit re�ssieren. Es ist das Harald Schmidt-Syndrom: ein schlechter Scherz vielleicht, hat aber nie behauptet, etwas anderes zu sein. Pr�miert wird nicht, was vor welcher Instanz auch immer "wirklich z�hlt", sondern das, was am besten dieser neuen, mediengest�tzten �konomie der Aufmerksamkeit entspricht.

Den Blick f�r diesen Kontext der symbolischen Pr�mierung, die hinter und neben allen monet�ren Verwertungsinteressen steht, hat vor einigen Jahren Georg Franck mit einem gro�en und viel beachteten Essay ge�ffnet, der sich dem grassierenden Kapitalmarkt der Beachtung und der Beachtlichkeit (vulgo: Prominenz und Quote) widmete ([local] Aufmerksamkeit - Die neue W�hrung). Der Bezug von Aufmerksamkeit durch andere Menschen ist mehr wert als jedes andere Einkommen, so die zentrale These. Franck lieferte eine faszinierende Analyse des Ph�nomens, dass in einer entfalteten Medienkultur Ruhm �ber der politischen Macht steht, Prominenz �ber dem wirtschaftlichen Reichtum, das Projekt �ber dem Werk und Publizit�t �ber der akademischen Position.

Nun liegt das Gegenst�ck zu dieser Analyse vor, und es ist ein profunder Entwurf zum Thema Dekontextualisierung in der Aufmerksamkeitskultur geworden. Obwohl die Darstellung sehr zug�nglich gehalten wurde und die Theorie dieser politischen �konomie des Geistes auch sprachlich brillant abgefasst ist, l�sst sich dieser Beitrag nicht einfach auf den Punkt bringen. Zun�chst aber: Es handelt sich nicht um eine schlichte Fortsetzung kulturapokalyptischer Ans�tze, die seit jener Kritik der Kulturindustrie bekannt sind, wohl aber um eine �bersetzung der damals angeschnittenen Thematik in gegenw�rtige Verh�ltnisse.

Dazu geh�rt die Einsicht, dass eine sich allgemein durchsetzende "instrumentelle Vernunft" (Max Horkheimer) bzw. "die kulturelle Logik des Sp�tkapitalismus" (Frederic Jameson) und mit ihnen die Verwertungsprozesse des Kapitals nicht l�nger in Kategorien einer Wirkungsgradsteigerung gefasst werden k�nnen, die der klassisch industriellen Produktion entspricht. Weder ein neuer noch ein aufregender Gedanke steht damit im Raum, doch erwartungsgem�� gibt ihm Franck eine interessante Wendung, indem er die "�konomisierung mentaler Energie" zum Dreh- und Angelpunkt seiner Analysen macht.

Starke Medien ...

Diese setzen mit dem Ausflug Ludwig Wittgensteins in die Architektur an, was insofern interessant ist, als an der Spiegelung von Texten und Architektur sich sowohl die philosophische Moderne wie auch die Postmoderne (die u.a. anhand von Peter Eisenmans Entw�rfen diskutiert wird) auf den Punkt bringen lassen. Die logische Formalisierung muss vor der nat�rlichen Sprache kapitulieren � soweit die Einsicht, zu der Wittgenstein sich einst durchgequ�lt hat. L�ngst aber besorgen inzwischen Maschinen, deren Funktion auf von jedem Kontext befreiten Programmiersprachen beruht, f�r Formalisierungen ungeahnten Ausma�es.

Im �bergang vom Industrie- zum Informationszeitalter findet also eine Verschiebung statt, die mit den alten Kategorien (Rationalisierung des Geistigen, Mechanisierung des Denkens) nicht mehr schl�ssig erkl�rt werden kann. Es geht nicht darum, dass der Computer einer neuen Logik entspricht � das w�re ein fataler Irrtum �, sondern darum, nach welcher "Logik" diese Apparatur zur Bem�chtigung von Wirklichkeit eingesetzt wird.

Aus ihr erschlie�en sich starke Medien, so Georg Franck, wie die Werbung und ihre Markenpolitik. Produkte verkaufen war gestern, heute geht es um die Etablierung von Lebensstilen und Sichtweisen, und die Produkte verkaufen sich dann von selbst. Diese neuen Medien sind st�ndig dem Bildwitz und der Neuartigkeit von Sichtweisen hinterher, wie sich in der Alltagswahrnehmung dauernd best�tigt. "Sieh hierher" und "Bleiben Sie dran" � Werbung kommuniziert nicht, sondern setzt Imperative. Wer in einer �konomie der Aufmerksamkeit die Produktion von Pr�senz nicht schafft, geht in diesem Business ohnehin rasch unter. Sie verlangt, um zu funktionieren, nach Ironie, die bekanntlich keiner Zustimmung bedarf (auch dies ein Teil des Harald Schmidt-Syndroms unserer Medienkultur).

Auffallen um jeden Preis, so lautet die vulg�re �bersetzung dieses immer besser funktionierenden Mechanismus. So weit, so gut, aber das ist es nicht, was Francks Analyse heraushebt. Vielmehr werden hier die Mechanismen seziert, nach denen schw�chere Medien (im �bertragenen Sinn, also Architektur, Kunst, Wissenschaft) zu diesen Tendenzen aufschlie�en. Anstelle eines Lamento, dass sich alles nur noch um Geldmacherei dreht, wird eine subtile Analyse dessen geboten, was im Ausgang der Postmoderne sich an M�rkten und Orientierungen neu entwickelt hat.

Die Analyse immateriellen Kapitals und seiner Reproduktion �ber soziale und kulturelle Mechanismen hat ber�hmte Vorbilder, etwa Pierre Bourdieu oder, f�r die wissenschaftliche Produktivkraft, Bruno Latour. Die Frage ist immer die, wie in den jeweiligen Bereichen Werte geschaffen und tradiert werden. Franck entwickelt seinen Begriff des mentalen Kapitalismus, indem er diese Ans�tze referiert, um sie �ber sich selbst hinauszutreiben.

... postideologische Analyse

Mentaler Kapitalismus ist danach nicht mehr blo� die Tatsache, dass sich auch aus immatriellen Werte eine eigene Art des Profits schlagen l�sst, sondern die geradezu perfide Strategie, neuartige M�rkte zu schaffen, in denen herk�mmliche Formen der Geltung und damit auch der Wertsch�pfung v�llig au�er Kraft gesetzt sind. Dann setzt sich in einer neuen Konkurrenz durch, wer Verluste auf der bew�hrten Ebene in Gewinne auf der eigenen Ebene zu �bersetzen versteht. Es geht um die neuen Spielregeln.

Paradigmatisch f�r diese neuartigen M�rkte ist die Marke, doch nicht im Sinne eines Mode-Labels, sondern vielleicht im Sinne Einsteins oder Freuds, deren Theorien kaum einer kennt, bei gleichzeitigem Wissen, dass die irgendwie unheimlich wichtig sind. In fast jeder Produktion, auch in der angeblich objektiv wissenschaftlichen, steckt ein Aspekt dessen, "was andere f�r wichtig halten". Unsere kreat�rliche Eitelkeit, sagt Franck, wies einer medialen Kultur den Weg, die Metaphysik mit dem Versprechen einer Teilhabe an der Pr�senz ersetzt hat.

Man k�nnte sagen, dass der mentale Kapitalismus dann funktioniert, wenn sich gegen alle Regeln etwas durchsetzt. Franck behauptet das f�r die dekonstruktionistische Architektur, die im entfesselten Kampf um die Beachtung den Anschein schriller Irrationalit�t in einen Aspekt der Effizienz verwandelt habe. Dass die Entw�rfe des Architekten Peter Eisenman oft gar nicht gebaut wurden, ist in dieser Hinsicht zweitrangig, sie sind so oder so zu Ikonen geworden. Die St�rke dieser Analyse ist nun, dass Franck weder die Intentionen des Architekten noch seinen Willen zur Gestaltung daf�r verantwortlich sieht. Sie besagt, dass jenseits des mittlerweile historischen Disputs um Moderne und Postmoderne ein medialer Mechanismus in Kraft tritt, der f�r die Durchsetzung eines Stils als Repr�sentation der Werte und Anliegen jener Gesellschaft sorgt, die daf�r bezahlt.

Ob diese Pr�mierung nun nachvollziehbar erfolgt ist oder nicht � wichtig scheint die Tatsache, dass es kulturelle und soziale Transformationsleistungen gibt, die unabh�ngig vom Willen ihrer Akteure f�r eine "�konomisierung mentaler Energie" sorgen. Man muss auch nach den Medien fragen, die dies erm�glichen. Und es scheint, wie wenn unserer Kultur erst jetzt, nach einem halben Jahrhundert ihres professionellen Einsatzes, das Potenzial der Computertechnologie erschlie�t. "Der Computer", schreibt Franck im Hinblick auf die architektonischen Dekonstruktionen, "wird zum katalytischen Ger�t gemacht, das mehr aus dem Unterbewussten des entwerfenden Subjekts herausholt, als dessen unbewaffneter Anstrengung verf�gbar w�re. An die Stelle der entlasteten Routine tritt die forcierte Desorientierung."

Haben die Maschinen des Industriezeitalters den Ma�stab der handwerklichen Produktion explodieren lassen, so lie�en die Apparaturen des Informationszeitalters den Ma�stab alles Menschlichen implodieren. Kritische Interventionen auf der kulturpessimistischen Schiene sind hier ebenso pass� wie �beranstrengte Erwartungshaltungen hinsichtlich der neuen M�rkte. Im Zeitalter der digitalen Medien ist die Kritik auf eine neue Art und Weise gefordert. Sie muss nach wie vor eine Wahrnehmungsform erarbeiten, die das Ungew�hnliche entdecken und ein Problembewusstsein erzeugen kann. Der Kritiker ist dann mehr �bersetzer denn Interpret, seine Kritik hebt nicht die Welt aus den Angeln, sondern legt die Scharnierstellen blo�, nach denen ihre Mechanismen funktionieren.

Es scheint, als habe im ansonsten recht schlappen Diskurs der Kulturwissenschaften Georg Franck � ein "Technikprofessor" � nun v�llig neue Akzente gesetzt. Frei von gek�nstelter Terminologie, doch keineswegs ohne herausfordernd intellektuellen Anspruch, schafft Mentaler Kapitalismus die Beschreibung und die Theoretisierung eines gesellschaftlichen Zustandes, in dem die Produktion von Pr�senz dem (damit nicht immer schon gewonnenen) Kampf um das Geld den Rang abgelaufen hat.

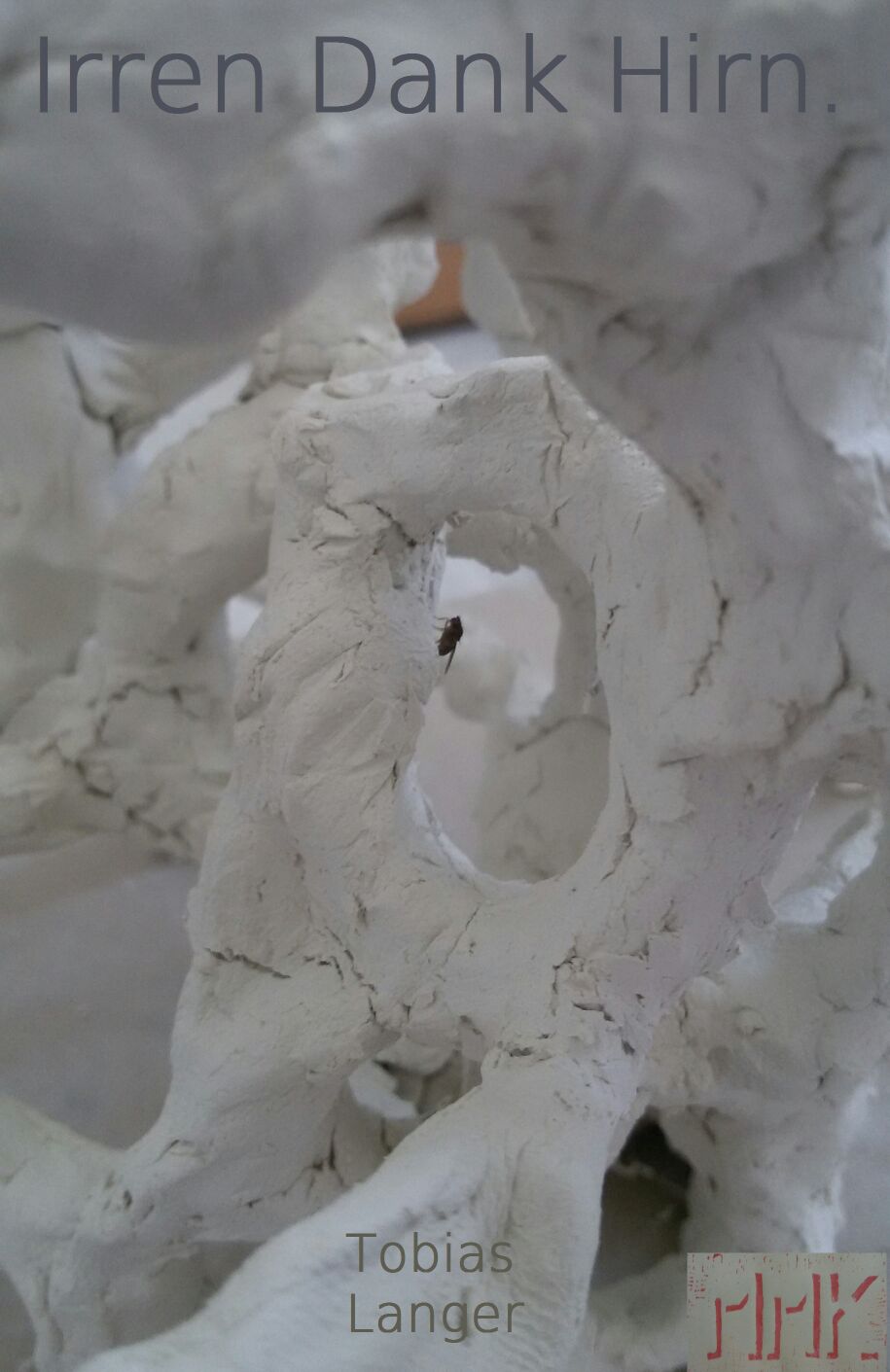

Georg Franck: Mentaler Kapitalismus. Eine politische �konomie des Geistes, Hanser Verlag 2005. 288 Seiten. 23,50 Euro.